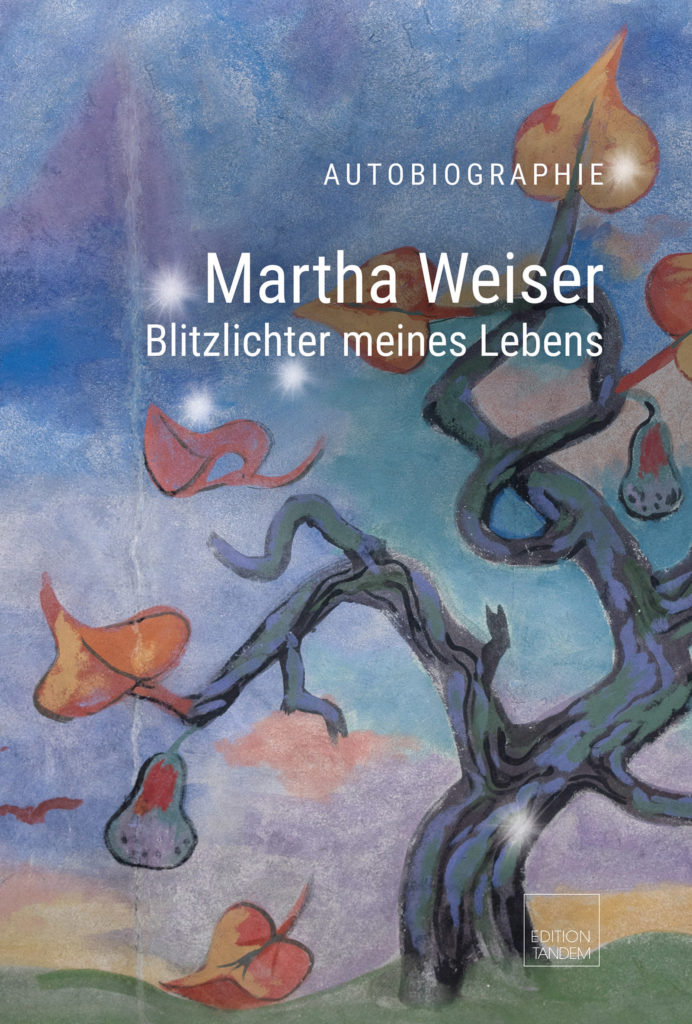

Die Autobiografie „Blitzlichter meines Lebens“ von Martha Weiser

Vorwort von Martha Weiser:

Schon zu meinem 80. Geburtstag, das ist schon fast sieben Jahre her, schenkte mir mein Sohn Wolfgang dieses „Buch“ mit den leeren Seiten und meinte: „Du hast soviel erlebt, schreib es auf!“ Diese Worte hörte ich seither von vielen Freunden, wenn ich angeregt durch eine nette Runde, etwas erzählte. Als mich das „Katholische Bildungswerk“ in Salzburg für den März 1998 zu einem Abend bat, der „Erinnerungen“ hieß, war ich überrascht über das Echo. Endlich, jetzt, mit 88 Jahren, beginne ich wirklich damit, nicht ohne manches Bedenken! Es sollen keine „Memoiren“ sein, dazu fühle ich mich zu wenig bedeutend und es ist auch komisch, immer von sich selbst zu reden, als wäre man so wichtig. Außerdem gibt es Dinge im Leben, die man nur einem Menschen oder nur Gott sagt, und sagen kann. Diese fehlen hier. Es fehlen auch Tage, ja vielleicht Jahre, die nichts aufzuweisen hatten. Wer wagt zu sagen, dass es in seinem Leben keine verlorene Zeit gegeben hat, unwiederbringlich und nicht genützt!? Gern möchte ich auch, dass es mir gelingt, keinen Menschen, der mir begegnet ist, zu kränken oder gar zu beleidigen und keinen, der mich gekränkt oder beleidigt hat, die versöhnende Hand zu verweigern. So wird es kein „exakter“ Lebenslauf, sondern, wohl in chronologischer Folge Lichter und Blitze, die mein Leben und mich selbst getroffen haben. Entscheidende Blitze, die das Werden des Menschen beeinflussen, aber auch traurige, ernste, und heitere, die ich dankbar in mir verwahre. Euch, Erentraut, Wolfgang, Adelheid und Maria, aber auch Bernward und Johannes, die beide bereits in der Ewigkeit sind, sind diese Erinnerungen gewidmet. Vielleicht erwecken sie in euch ein kleines Echo, ein Lachen, ein Lächeln, ein Betroffen–Sein, eine Einsicht, ein Verstehen. Das wäre, was ich mir wünsche und was ich „zuvor“ sagen wollte.

Die Die Autobiografie „Blitzlichter meines Lebens“ von Martha Weiser ist in der Edition Tandem und im guten Bachhandel erhältlich.

Klappentext

In ihrer Autobiographie gibt Martha Weiser (1913-2008) in

Blitzlichtern Einblick in ihr bewegtes und erfülltes Leben.

Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen, erfuhr sie ihre erste und nachhaltige Prägung in der „Neuland“-Schule in Wien. Die Begegnung mit charismatischen Menschen hat immer wieder ihr Leben bestimmt und in völlig unerwartete Bahnen gelenkt. So kam sie als Lehrerin nach Salzburg, und bewies in der NS-Zeit ziemlichen Mut. Hier lernte sie auch ihren Mann, den akademischen Maler Karl Weiser, kennen. Als Mutter von sechs Kindern und Ehefrau meisterte sie auch die schwierige Kriegszeit.

Bald war sie durch ihre zahlreichen Vorträge und Bildungsveranstaltungen als Kämpferin für die Wertschätzung der Frauen in Familie und Gesellschaft bekannt. Der damalige Landeshauptmann von Salzburg, Dr. Josef Klaus, holte sie in den Salzburger Landtag. Kurze Zeit später zog sie als erste Stadträtin in die Salzburger Stadtregierung ein. Ihr Einsatz für das Soziale, die Menschen in der Stadt und auch für die Kunst – und hier vor allem für Hellbrunn – ist legendär und wirkt noch heute nach. Nach dem Tod ihres Gatten widmete sich Martha Weiser der Aufarbeitung des künstlerischen Nachlasses. Die Kraft für all ihr Tun bezog sie aus dem christlichen Glauben, den sie kompromisslos in die Tat umsetzte.

Inhaltsverzeichnis (hier teils mit Leseproben)

Ein Wort zuvor

Erste Erinnerung – mein Vater

Meine Mutter

„Mama, bitte sperr mich ein!“ (Leseprobe)

Untergang und Krieg

Die erste Wanderung

Unter Schock

„Da ist der Teufel los“

Erlebnis Weihnacht

Die Bibel

Nahe dem Tod

Der Bund „Neuland“

Obdachlos (Leseprobe)

Grinzing

Das Kloster Döbling

Dollfuß ermordet

Jüdische Familien

Hitler in Wien

Stift Nonnberg

Schicksalhafte Begegnung

Bramberg in Oberpinzgau

Zehn Jahre „nur“ Hausfrau und Mutter

Hochzeit und Krieg

Unsere Kinder

„Nur“ Hausfrau

Der Ruf in die Politik

Im Salzburger Landtag

25. Juli 2001 – Josef Klaus †

Land oder Stadt

Von der Legislatur zur Exekutive

Ja, die Sprechstunden!

Dienstbesprechungen

Der 11. September 2001

Faszination Hellbrunn

Wie es dazu kam

Ein Abend im Lustschloss Hellbrunn

Die Gesellschaft Hellbrunn

Das Steintheater – Reaktivierung

Das Fest

Aktion „Gesundes Salzburg“

Soziales

Essen auf Rädern

Hauskrankenpflege

Die Frauenhilfe

Spitalsdienst

Katastrophenhilfe Österreichischer Frauen

Der erste Pensionistenklub

Marschall Malinowsky auf Besuch in der Stadt

„Gott, was willst Du von mir?”

Das Jahr 1988

„Du hast Worte des ewigen Lebens.”

„Mama, bitte, sperr mich ein“

So soll ich meine Mutter immer gebeten haben, wenn sie mich bei Nachbarn in Gewahrsam geben wollte. Nach dem Tod meines Vaters war meine Mutter gezwungen, arbeiten zu gehen, um uns zu erhalten. Da sie keinen Beruf erlernt hatte, ging sie in die „Fabrik“. Nie habe ich erfahren, was sie da eigentlich arbeitete. Ich wusste nur, dass sie nicht daheim sein konnte. Was tun mit „dem Kind“? Bei wohlmeinenden Nachbarn war ich so unglücklich, bis endlich meine Bitte erhört wurde: „Bitte, sperr mich ein!“ Meine Mutter wagte es einmal, und nachdem sie mich bei der Heimkehr wohlbehalten und sogar beglückt wirkend vorfand, erfüllte sie mir, wohl mit viel Bangen, den sehnlichen Wunsch.

Es mag unglaublich und schwer verständlich sein in der heutigen Zeit der Kindergarten-Betreuung, dass ich diese Zeit, alleine in der Wohnung, als glückliches, ja wichtiges Ereignis meines Lebens betrachte, aber es ist so. Vom vierten bis zum sechsten Lebensjahr, als ich 6 Jahre alt war, heiratete meine Mutter wieder, muss es gewesen sein. Ich war glücklich, ja, wirklich glücklich. Ich spielte und lebte alle Märchen, erdachte neue. Die Zeit wurde mir nie lang. Ich weiß noch, dass der Kachelofen der König war, der mir auch das Essen brachte, das wohl vorbereitet in der Warmhalte-Mulde des Ofens bereit stand. Was ich alles machte, erdachte ist mir nicht in Einzelheiten in Erinnerung, ich war jedoch sehr glücklich. Wenn ich Menschen wollte, öffnete ich das vergitterte Fenster, das von der Küche auf den „Gang“ sah, stellte meinen kleinen Kaufmannsladen auf das Fensterbrett und brauchte auf Besucher nicht lange zu warten. Ich „verkaufte“ zur Freude der Kinder Mutters Zucker zur Gänze, gegen Papierschnitzel als Geld. Zucker war damals in dieser Notzeit eine Kostbarkeit. Das erzählte mir meine Mutter und sie fügte hinzu: „Aber ich schimpfte gar nicht, weil du mir so leid tatest“. Ich tat mir nicht leid, ich lebte in einem unglaublichen inneren Reichtum. Diese zwei Jahre machten mich weder verrückt noch griesgrämig, sie schenkten mir für mein Leben die Gewissheit, dass „Alleinsein“ nicht Einsamkeit sein muss, sondern Leben aus der Tiefe sein kann.

Obdachlos

Meine Eltern waren nach Wiener Neustadt übersiedelt, weil mein Stiefvater ein „Schotterwerk“ an der Leitha angekauft hatte und glaubte, er könne sich als selbstständiger Unternehmer ein besseres Leben verdienen. Aber es war eigentlich ein Betrug, denn dieses „Schotterwerk“ existierte gar nicht. Das ersparte Geld war weg und die Arbeitslosigkeit brachte uns in tiefe Not. Das Ende war die Kündigung und Delogierung. Für einige Tage waren wir „auf die Strasse“ gesetzt worden. Die Eltern kamen bei Bekannten unter und ich ging durch die Strassen. Mich glaubten sie bei einer Freundin zu wissen, ich aber war ohne Heim. Es begegnete mir einer der Neuländer, es war der Georg Niemetz und er sagte: „Ich begleite dich heim.“ Als wir bei unserer Wohnung vorbei gingen, wagte ich endlich zu sagen: „Ich habe kein Heim, wir wurden delogiert!“ Er war entsetzt, wusste aber auch keinen Rat und wir trennten uns. Als ich zu ihm sagte: „Ich habe kein Heim, ich bin obdachlos“, da durchfuhr mich ein unglaubliches Glücksgefühl (man wird es kaum glauben, aber es war so!). Plötzlich standen die Worte Jesu vor mir: „die Vögel haben ihre Nester, die Füchse ihre Höhlen – der Menschensohn aber hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ Ich blieb in der schon dunkel werdenden Strasse stehen und ein Glück durchströmte mich, das ich kaum beschreiben kann. Da stand ich, ohne einen Groschen Geld, ohne Obdach und war glücklich. Eine unglaubliche Freiheit erfüllte mich, eine Verbundenheit mit der Armut Jesu und mit allen Armen dieser Welt. Diese Nacht bestärkte meine Liebe zur Armut und diese Liebe hat mich bis heute, da ich alt und nicht mehr arm bin, nicht verlassen. Ich war nur eine Nacht obdachlos, am nächsten Tag bekamen wir eine bescheidene Wohnung, und doch ist mir diese eine Nacht unvergesslich.

Der Ruf in die Politik

Nun war ich seit 1951 wieder Volksschullehrerin. Ich war es gern, ich hatte die Kinder gern. In St. Andrä in Salzburg hatte ich die Klasse der Älteren, die nicht in die Hauptschule gingen und entdeckte bei ihnen unglaubliche Talente im Kreativen. Wir malten große Bilder, lange Packpapierrollen, die wir am Boden ausbreiteten, flüssige Farben mit Pinsel dazustellten und nach einer „Einleitung“ stürzten sich die Kinder mit Feuereifer auf die Arbeit. Was sie hervorbrachten war erstaunlich, und damals auch für die Schulen neu. Große Gemälde, die dann unser Klassenzimmer schmückten. Aus der Innsbrucker Glasmalerei, in der mein Mann seine Glasfenster schuf, bekam ich bunte Glasabfälle. Aus diesen machten die Kinder interessante Glasbilder. Ich erinnere mich an ein Gesicht, ein Antlitz müsste man sagen, es ist mir unvergesslich. Die Kinder hatten keinerlei Gestaltungshemmungen, sie arbeiteten mit Freude. Einmal erhielten wir mit einer ihrer Arbeiten den 1. Preis bei einem Ausschreiben der American-Express in Salzburg. Die Freude darüber war groß.

Dann wurde ich an die VS Nonntal versetzt und bekam die „Kleinen“. Ich führte eine 1. Klasse bis zur 4. Es brachte mir ein Problem, eine meiner Töchter begann zugleich in der 1. Klasse. Ich hatte nur die Wahl, sie den ganzen Tag nicht zu sehen, ich Vormittag-, sie Nachmittagsschule, oder sie in meine Klasse zu nehmen. Das tat ich, und es war nicht leicht, auch für das Kind nicht. Sie war zum Glück sehr begabt, besonders in Mathematik, aber ich musste sie immer ein bisschen schlechter benoten, weil alle auch meinten, ich bevorzuge sie.

Einmal beschwerte sich eine Mutter, ihr Kind habe in der Rechenschularbeit ein „Nicht genügend“ bekommen und meine Tochter ein „Sehr gut“, und sie setzte gehässig hinzu: „Natürlich, die eigene Tochter.“ Ich suchte beide Hefte heraus, gab sie ihr und sagte: „Überprüfen Sie das selber!“ Sie vertiefte sich ausgiebig in den Vergleich, gab mir die Hefte zurück und entschuldigte sich für ihren Verdacht.

Für meine Adelheid war es sicher nicht leicht, später erfuhr ich, dass sie manche Lieblosigkeit der eifersüchtigen Mitschüler auszuhalten hatte.

Im Jahr 1956 wurde ich schon gefragt, ob ich nicht in die Stadtgemeinde als Gemeinderätin gehen möchte, das konnte ich noch abwehren. „Nein danke, ich bin für die Politik nicht geeignet!“, war mein Kommentar.

Außerhalb der Schule hielt ich im kirchlichen Raum Vorträge, vor allem im nahen Bayern. Seit ich in Traunstein für eine erkrankte Referentin bei einem „Eheseminar“ eingesprungen war, bekam ich von vielen Pfarren im Raum bis Traunstein Einladungen zu „Seminaren und machte das gern. Erzbischof Rohracher bat mich in den Diözesanausschuss, ein Beratungsteam für den Erzbischof. Da lernte ich Dr. Josef Klaus näher kennen. Wir gingen abends von dieser Sitzung gemeinsam heim, wir wohnten beide im Nonntal. So begann die Freundschaft, später dann besonders mit Erna Klaus, mit der ich viele Stunden der Freundschaft und der Debatte über alles Mögliche, verbrachte.

Und eines Tages, es war im Jahr 1959, kamen zwei mir unbekannte Frauen zu mir und fragten mich, ob ich bereit wäre, mich für den Salzburger Landtag aufstellen zu lassen. „Nein, danke“ sagte ich „ich hasse die Politik.“ Sie sagten, es wäre nicht recht, dass ich das so hart ablehne, so könne man das nicht tun, ich solle mir wenigstens eine Bedenkzeit nehmen, es sei wichtig. Um sie nicht weiter zu verärgern, willigte ich in diese „Bedenkzeit“ ein, aber sagte gleich, an meiner Haltung wird sich kaum etwas ändern. Nun, die 14 Tage nützte ich zur Aussprache, zuerst einmal mit meinem Mann. Er sagte: „Naja, wenn du es nicht tust, um „etwas zu werden“ und nicht wegen des Geldes, könnte es eine echte Aufgabe sein. Ich stehe dir nicht im Wege.“ Freunde, die ich fragte, hatten verschiedene Meinungen, widersprachen mir aber kaum, als ich immer erklärte, ich sei ungeeignet für die Politik. Dann traf ich unseren Freund Hans Lechner (ein Neuland-Freund aus frühen Tagen) und sagte: „Ich weiß nicht, was ich tun soll, die wollen, dass ich für den Salzburger Landtag kandidiere, aber ich will nicht. Du kennst mich ja, ich bin ungeeignet für die Politik.“ „Naja“ sagte er, „ich hab ein bissl Einblick“ (er war Regierungsrat des Landes Salzburg) „es ist ein furchtbares G´riß um diese Posten, es wird darum gekämpft. Wenn ich ehrlich bin, ich glaub nicht, dass du wirklich hineinkommst. Sie werden dich halt hinten auf die Liste schreiben, dass sie eine Frau draufhaben. Du kannst ruhig ja sagen, wirklich hinein kommst du nicht!“ Das war neu für mich. Wenn das so ein Kampf ist, ich werde überhaupt nicht kämpfen. Wenn ich nicht wirklich hineinkomme, dann brauch ich diese Abordnung der ÖVP nicht weiter zu kränken und beleidigen, und als sie kamen, sagte ich: „Ja, Ihr könnt mich auf die Liste draufschreiben!“ Dann hörte ich nichts mehr, für mich war das erledigt. Bis nach drei Wochen um 7h früh ein Anruf von Landeshauptmann Dr. Klaus kam, der mir mitteilte, dass ich an absolut sicherer Stelle auf der Liste der ÖVP stehe und er es mir sagen wollte, bevor ich es in der Zeitung lese. Ich war sehr erschrocken und unglücklich, schlug die Zeitung auf. Ja, ich war an 3. Stelle! Nach zehn Minuten dachte ich: „Jetzt hör auf mit dem Unglücklichsein! Du hast es nicht gewollt, jetzt ist so, jetzt schaust dir halt die Sache an.“

In diesen ersten Tagen hatte ich zwei kleine Erlebnisse. Ein Vater einer Schülerin rief mich an und sagte: „Ich gratulier Ihnen, aber eigentlich muss ich Ihnen kondolieren, sie sind so ein ideal gesinnter Mensch (woher hatte er das?!) und jetzt kommen sie in eine so korrupte Gesellschaft.“

„Na, danke!“, dachte ich.

Dann musste ich nach Wien fahren und in St. Pölten stieg ein etwas angeheiterter, ein echter Wiener Pazi ein und wandte sich ausgerechnet an mich: „Sie Fräulein“, und sein Zeigefinger fuchtelte mir vor der Nase, „i sog Ihna was: die Politiker, de san alle Verbrecher!“

Wieder dachte ich: „Na, danke!“ Volkesstimme, der Intellektuelle und der „kleine Mann“, sie sagen das gleiche auf ihre Art.Wie wird das nur werden!?

Ja, auch damals,1959, war die Politiverdrossenheit sehr verbreitet und auch ich hielt nichts von der Politik.

Faszination Hellbrunn

Wie es dazu kam

Das Schloss und der Park Hellbrunn war mir in meinem Ressort anvertraut. Ich informierte mich beim damaligen Leiter Fankhauser, besprach die Gartengestaltung mit dem Leiter des auch mir unterstellten Gartenamtes, Otto Kreiner, und besuchte die angeschlossenen Werkstätten, die zur Instandhaltung der gesamten Schlossanlage eingerichtet waren. Das Schloss, mit dem Freskensaal, das Oktogon, der herrliche Ausblick auf den „Fürstentisch“ des Theatrums, der Sternweiher, der Weinkeller, die Weite des Parks mit den Teichen und den Blick auf das Monatsschlössel und am Hügel des Steintheater, in dem die ersten Opern diesseits der Alpen aufgeführt wurden, alles strahlte eine Atmosphäre aus, die mich gefangen nahm. Die einmalige Schönheit, die Harmonie der Architektur, der Natur, die kindliche Lust der Wasserspiele neben der ruhigen Besinnlichkeit des Blickes über das Wasserparterre, die Forellen im Teich, es beeindruckte mich alles so sehr, dass ich, als ich wieder einmal die Wasserspiele besuchte, plötzlich dachte: „Und das soll alles sein, was uns Hellbrunn zu geben hat?“ Sich anspritzen lassen, das „Mechanische Theater“ betrachten, im Theatrum ein Foto der jeweiligen Gruppe, „Danke schön“, „Kaufen Sie ein Foto“, und am Ende der „Führung“ geht man in das Restaurant oder noch besser, man sitzt im Schlosshof, trinkt einen Kaffee. Da fragte ich mich plötzlich: „Ist das alles, was Hellbrunn uns zu bieten hat?“ All die genannten Plätze schienen mir wie ein Schatz, der unentdeckt verborgen lag. Es ist kein Wunder, dass Max Reinhardt auf dieses Hellbrunn aufmerksam wurde. Er hat hier einen Grundstein zum neuen Festspielhaus gelegt (wir haben ihn nie gefunden), aber Gott sei Dank kam es nicht zum Bau. Er hätte, wie er auch gewesen wäre, die Schönheit Hellbrunns zerstört.

Immer deutlicher wurde es mir klar, ich kann nicht nur die Schönheit und Einmaligkeit Hellbrunns bewundern, ich muss etwas tun. Ich suchte nach Menschen, die das, was mir vorschwebte, verwirklichen könnten. Zu Silvester 1966 waren mein Mann und ich in das Schloss Freisaal eingeladen, zu einem Silvester Umtrunk der Familie Trenta. Das „Consortium Trenta“, geleitet vom Ehepaar Trenta, ein Ensemble, das alte Musik mit Sängern und historischen Instrumenten bot, hatte ich in Gedanken bereits nach Hellbrunn geladen!

Unter den Gästen war der damalige Festspielpräsident Bernhard Paumgartner. Er stand neben mir und ich sagte zu ihm: „Ich habe vor, Hellbrunn kulturell wieder zu erwecken!“ Er aber wurde von anderen Gästen beansprucht und ich verlor ihn aus den Augen. Nach einigen Minuten kam er zu mir und sagte: „Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt?“ „Ich will Hellbrunn kulturell wieder erwecken!“ Und er sagte: „Ich stehe Ihnen zur Verfügung“. Es war der Anfang einer Zusammenarbeit, von vielen gemeinsamen Stunden, in denen Ideen geboren wurden und einer Freundschaft, bis zu seinem allzu frühen Tod.

„Ein Abend im Lustschloss Hellbrunn“

war unsere erste gemeinsame Tat. Es sollte nicht nur ein „Schlosskonzert“ sein, bei dem man stillsitzt, Musik mehr oder weniger genießt und still wieder geht. Von Anfang an wollten wir Gäste haben, Gäste, die mit einem Gläschen Wein begrüßt wurden, die mitreden konnten, die fragen konnten, denen die Instrumente gezeigt wurden, die zu einer „Abendgesellschaft“ werden sollten.

Zweimal in der Woche gab es so einen Abend und meistens war Paumgartner und seine Frau dabei. Er begrüßte die Gäste und verstand es, mit einigen Worten Stimmung und Spannung zu bringen. Paumgartner brachte die Künstler, es waren „seine Leute“ – Rolf Maedel, Walter Raninger, Curt Malm, Ingrid Mayer, Elfi Pfleger… Der größte Erfolg war der „Heitere Mozart“. Paumgartner selbst war fast immer dabei. Mit launigen Worten verstand er es, die Besucher, zahlreiche Touristen, aber auch Salzburger, zu fesseln. Es sollte kein übliches „Schlosskonzert“ sein, bei dem die Gäste nur stumme Zuhörer sind. Nach der Darbietung im Freskensaal ging es zu den Wasserspielen, die (ohne „Führung“) in der Nacht besonderen Reiz hatten, und die Künstler waren dabei und boten da und dort noch Musik und Gesang. Ich erinnere mich an eine Geige in der Grotte, eine Gitarre in einem Boot im Teich, an ein Lied im Theatrum und mehr! Zuletzt traf man sich in und um den Weinkeller, es gab Getränke und Grillhenderl oder Würste. Es wurde oft Mitternacht und die Künstler sangen oft noch ein Lied, der Mond beleuchtete die Szene, es sei wie viele Besucher sagten, ein unvergesslicher Abend gewesen. Wenn Paumgartner fehlte, begrüßte ich die Gäste, so gut wie er konnte ich‘s nicht, aber die Stimmung war trotzdem gut. Viele Besucher aus Deutschland, Amerika und Japan sagten, sie hätten noch nie so einen wunderbaren Abend erlebt. Es geschah mir allerdings einmal ein Missgeschick. Als ich die „Begrüßung“ hielt, lud ich sie zu den Wasserspielen ein und sagte: „Eine Trompete wird Sie dorthin rufen, wo es eine Überraschung gibt. Und zum Schluss treffen wir uns alle im Weinkeller!“

Als an diesem Abend die meisten Gäste weg waren, kam die Kellnerin bestürzt zu mir: „Frau Stadtrat, viele Gäste sind weg, sie haben nicht bezahlt, sie glaubten, das gehört auch dazu!“ Was blieb mir übrig, als die großzügige Gastgeberin zu spielen, aber von da vergaß ich nicht den Satz zu sagen: „Im Weinkeller aber müssen Sie in ihre eigene Tasche greifen!“ Ein verständnisvolles Lächeln antwortete mir!